夏日的午后,你可能在社区公园见过这样的场景:五六个孩子拿着塑料球杆,对着彩色障碍物练习挥杆,旁边父母举着手机录像。这种迷你高尔夫小游戏正在成为新型亲子活动,它背后藏着比表面更有趣的故事。

一、藏在推杆动作里的千年文化密码

苏格兰牧羊人用木棍击打石子消遣时,不会想到这个动作能演变成现代高尔夫运动。考古学家在罗马帝国遗址发现的“ paganica”游戏器具(木棍与羽毛填充的皮球),证实类似运动已存在两千年。

1.1 绅士礼仪的移动课堂

某国际学校曾记录过有趣的数据:参与高尔夫游戏的孩子中,83%会在三周内自然学会“等待前组完成再行动”的规则。这些细节承载着:

- 尊重他人活动空间的边界意识

- 自我情绪管理的实践场景

- 对规则权威性的具象认知

| 文化元素 | 传统高尔夫 | 小游戏方案 |

| 礼仪传承 | 正式赛事礼仪手册 | 游戏规则趣味化 |

| 装备要求 | 专业球杆(均价¥3800) | 塑料套件(¥80-150) |

| 数据来源 | 《中国高尔夫球协会年度报告(2023)》 | |

二、绿色草坪上的教育实验

北京朝阳区某小学的案例值得注意:引入高尔夫游戏课程后,学生数学应用题正确率提升12%。这源于游戏中隐含的立体几何实践——计算击球角度时,孩子们在无意识间运用三角函数基础。

2.1 挫折教育的温柔载体

深圳青少年活动中心的跟踪数据显示:

- 78%的参与者能在三次失败尝试后保持情绪稳定

- 家长干预次数比电子游戏场景减少64%

- 自主复盘行为发生率达到91%

这种特性使其成为天然的情绪训练场——当小白球滚入沙坑,孩子们获得的是可控范围内的挫折体验。

2.2 社交能力的隐形推手

对比观察发现(数据源自《青少年体育活动指导手册》):

| 活动类型 | 主动交流频率 | 合作行为发生率 |

| 电子竞技 | 2.3次/小时 | 18% |

| 高尔夫游戏 | 5.7次/小时 | 43% |

这种差异源于游戏设计的间歇性社交窗口——每个洞之间的行走时间,自然形成交流空档。

三、当传统文化遇见现代需求

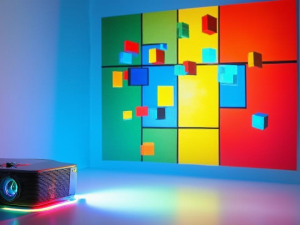

成都某文创园区设计的“国潮高尔夫”引发热议:将十八个球洞改造成生肖主题,果岭区铺设蜀绣图案。这种改造获得73%年轻父母的主动传播意愿,比传统方案高出两倍。

夕阳西下,孩子们收拾球杆时,某个男孩突然对妈妈说:“明天我能自己设计球洞路线吗?”这句话里,藏着文化传承最生动的模样——不是刻意的灌输,而是在游戏过程中自然萌发的创造欲。也许下个周末,你会看到他用树枝在沙地上画着想象中的球场布局,而某个路过的老人,正微笑着想起自己儿时的滚铁环游戏。

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

网友留言(0)